樹原涼子の いだてん日記 1

いだてん日記、始めます!

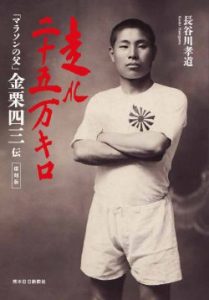

大河ドラマ「いだてん」をご覧になって、金栗四三の人生に興味を持った方は、ぜひ、『走れ二十五万キロ 金栗四三伝』(長谷川孝道著)をお読みいただき、「これは史実か!」と「なんとこれはフィクション!」と、いだてんを何倍も楽しんでいただけたらと思います。中村勘九郎さんの役作りは見事ですし、宮藤官九郎さんの脚色もとても面白く、またとない大河ドラマとなったのではないかと思います。高齢の父には自分で宣伝はできないので、やはりこれは、編集を手伝った私が頑張るしかないのでは……と思い、少しずつ、「いだてん日記」を書いていくことにしました。

私の本業は作曲家なので、いだてんファンの一人として、仕事の合間に楽しみながら書いていこうと思います。そうです、そのうち音楽の魅力も解説しなくては。

以下、この本ができるまでのことを簡単にまとめ、その後に「いだてん日記」をスタートします。

ご縁あって、私の父長谷川孝道が執筆した『走れ二十五万キロ「マラソンの父」 金栗四三伝』が、大河ドラマ「いだてん」の参考資料となり、「史実」の多くを担っっております。オープニングの背景に「資料 長谷川孝道」と表記されているので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。

父は済々黌高校、早稲田大学を通じて陸上競技に打ち込み、卒業後地元の熊本日日新聞の記者となり、20代半ばに金栗四三さんを取材することになりました。玉名のご自宅まで足繁く通い、時には奥様のスヤさんも同席する中、金栗さんが克明につけていらした日誌を確認しながらの直接の取材は数ヶ月に渡りました。さらに父は全国に飛び、金栗さんゆかりの人々からも話を聞き、原稿をまとめ、連載記事を書いたのです。父は子供時代に、熊本の陸上競技協会の会長だった金栗さんに時々声をかけてもらったそうで、子供心にその激励は嬉しかったそうで、今思えば金栗さんが嘉納治五郎先生を慕っていたようなものかもしれません。後に取材でお目にかかるようになって、とても嬉しかったと父は言っています。(熊本日日新聞連載は、昭和35年)

連載が終わると、講談社から『走れ二十五万キロ 金栗四三伝』として出版される(昭和36年)も後に絶版。それからというもの、全国のマスコミが金栗四三についてを調べるときは、必ず父のところに辿り着くようになりました。そこで、父は、「自分が死んだら金栗さんのことを伝えていく術がない」と、80代になってから再執筆を決意しました。

1)『走れ二十五万キロ 金栗四三伝』の原稿を一から作り直す。

(写植時代の原稿なのでデータがないため、私の事務所で制作)

2)新聞連載から書籍化の時に省かれた部分を復活させる。

(父の後輩永廣憲一氏に委ね、編集してもらう)

3)その後の金栗さんとのエピソードも混じえながら、新たに「余禄」を書き足す。

4)年表を2020年の東京オリンピックまで追加する。

こうして、2013年8月に自費出版(熊日出版)して一仕事終えたと思っていたのですが、出版直後の9月に、2020年の東京オリンピック開催が決まり、運命は回り始めます。

なんと、NHKから連絡があり、金栗四三が主人公となる大河ドラマが作られることになりました。『走れ二十五万キロ 金栗四三伝』を第一の資料として制作するとのことで、それを受けて、『走れ二十五万キロ 金栗四三伝』は2018年5月に熊日出版より一般発売されることになりました。

表紙も一新、帯には有森裕子さんと為末大さんの言葉もいただきました。一つだけ残念なのは、出版ルートの関係で、熊本の本屋さんしか店頭に置くことができず、アマゾンか熊日出版の通販でしか入手できないということです。これは、作ったときには考えていなかったことでもあり、ちょっと残念。ですが、ネット世代には関係ないことかもしれませんね。

『走れ二十五万キロ「マラソンの父」金栗四三伝』復刻版 第2版

熊日出版 ¥1,500+税

いだてん日記 1

1話から書いていると追いつけないので、とりあえず、先週2019年3月17日の11話からスタートして、時々前に戻って書いていこうかと思います。

11話「百年の孤独」

金栗四三と三島弥彦の孤独が描かれた第11話。オリンピックの舞台に押し出された二人の心の葛藤がとてもリアルに伝わってきました。熊本の山奥から出てきた世界記録をもつ四三と大金持ちの家に生まれて日本では負け知らずの三島のコントラストは、本当にまるで物語のように面白いけれど、これも本当の話なんです。二人のことは2013年に書き足した余禄のp299にも改めて書いています。二人の環境の違いがいかに考え方に影響したか、気になる方は「スポーツは何のために……金栗と三島の場合」の章もお読みくださいね。

『走れ二十五万キロ 金栗四三伝』p.112~

本の見出しに「NIPPON」の標識で」とありますが、詳しく書かれている通りにドラマ(11話)は進みます。金栗さんに直接取材した父は、その様子を、こう書いています。(以下、引用)

〔“肥後モッコス”の主張〕

まず、一番若い四三が提案する。

「日本は日本です。そのまま漢字で《日本》と書いたらいいでしょう。

これには嘉納も大森もびっくりした。

「オイ、オイ、それじゃ日本人の他は誰も読めないではないか。やはり英語で《JAPAN》とした方が無難だろう」と大森監督が言う。

しかし、四三はがんばった。

「JAPANなんてのはイギリス人が勝手につけた名前です。私たち日本人がわざわざヘンテコな名で自分の国を呼ぶことはないでしょう」

「だがね、金栗君、日本は今国際的にそうせざるを得ない状況に置かれているんだ、東洋の日本がこの大会に参加していることを世界の人々に知らせるにはやはりJAPANが適当だろう」

「監督、それは消極論です。このときこそ日本という文字と呼び名を使い、世界の人々に知らせる必要があるんじゃないですか」

若い四三は必死にくいさがった。

「三島さんが国旗を持ち、私がプラカードを掲げて入場することになっています。JAPANなら私はやめさせてもらいます」

四三のモッコスぶりにはみんなあきれたが、そこで嘉納団長がおもむろに調停案を出した。

「双方一理。中間をとって発音は日本、表記はローマ字で《NIPPON》」

これなら、観客も外国人選手もみんな日本の本当の呼び名が分かってくれるはずだ、というのである。

さすがの四三も嘉納には弱い。ようやく納得し、大森監督も妥協して、五輪初参加の日本のプラカードは《NIPPON》とすることに決まった。ローマ字のプラカードを使ったのはこの時だけで、アントワープ大会以降は全て《JAPAN》が使われている。(以上、引用)

また、開会式の様子は、その後にこのように書かれています。

数百人の大デレゲーションをおくった外国人選手団にはさまれて、たった二人の日本人選手はマメ粒のように見えた。4万人の歓呼の嵐に包まれて、四三は夢中で歩いた。どこをどう通って行ったかも記憶にない。田舎者の山だしが、心ならずも世界の檜舞台に押し出され、雲の上を歩いているような自分を感じた。「生きた心地なし」と四三は日誌に書いている。(p113より引用)

こうして、父の本に記された史実が、中村勘九郎さんと生田斗真さん、役所広司さん達の演技によって、生き生きと描かれていく。宮藤官九郎さんの演出は、史実を押さえながらも、ああ、なるほど、ここでね!という感じです。

〔敗れて悪びれぬ三島〕

p114からは、三島弥彦がオリンピックで走る様子、周りの様子が克明に描かれています。本でも、ドラマでも、ここはとても感動するシーンです。三島弥彦の、嘉納治五郎の、大森監督の心の動きを、しっかりと見据えていたあの日の金栗さん。これらの人間関係と心の交流までを、ドラマはリアリティを持って感動的に伝えています。この辺りは、史実の通りに進んでいます。

初回なので、長くなっていまいましたが、力尽きたので……また今度! 史実と大きく違う着目点なども、おいおい書いていこうと思います。

いつの間にか勘九郎さんの熊本弁が、あれ、熊本の人?と思うくらい自然になっていっているのも驚きです。明日、日曜日の放送が楽しみです!

下記は、勘九郎さんと父。小雨降る中の撮影でしたが、楽しい思い出です。

2018年5月17日付 熊本日日新聞より 掲載許可

撮影の合間に懇談した中村勘九郎さん(左)と「走れ二十五万キロ」著者の長谷川孝道さん。

(2018年5月6日撮影 玉名市)